研究内容

我々はコンピュータを用いたシミュレーションで世の中の「こんなことできる?」に応えて魅力ある建築の設計・施工に貢献します。

有限要素法を主に用いて、対象物の形状を可能な限りそのままコンピュータ内に再現し、さまざまな荷重に対してどのように建物または建物を構成する部材がふるまうか?を追跡します。有限要素法では構造の形状を細かく分割し、分割された部分それぞれに対して釣合方程式を解くことで構造の挙動を計算します。その方程式の数は時には数千万におよぶため、スーパーコンピュータなどを用いて計算を行う場合もあります。 当研究室では建築物の挙動を正確にシミュレーションし、その結果を用いて安全性・経済性に配慮した建物の設計に貢献します。また施工中に生じる課題についても、数値シミュレーションを通じて合理的なソリューションを提供していきます。

研究テーマ例

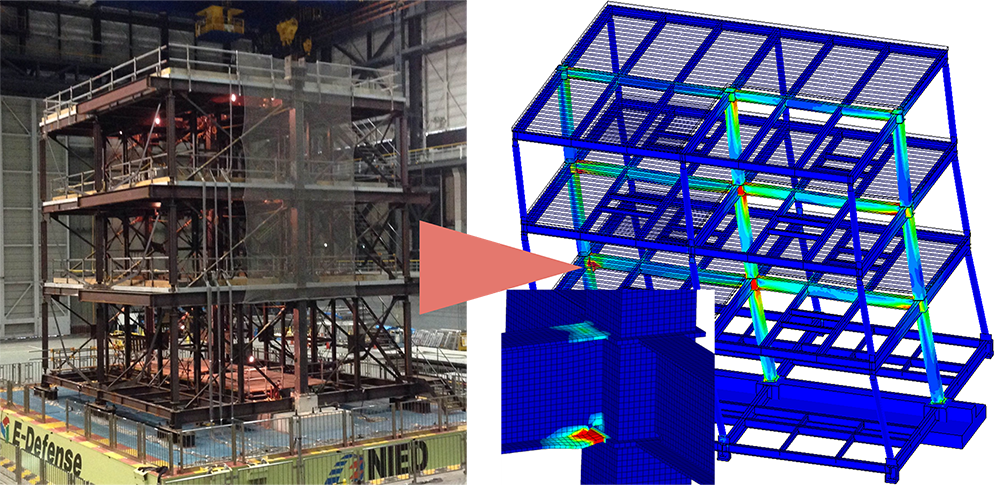

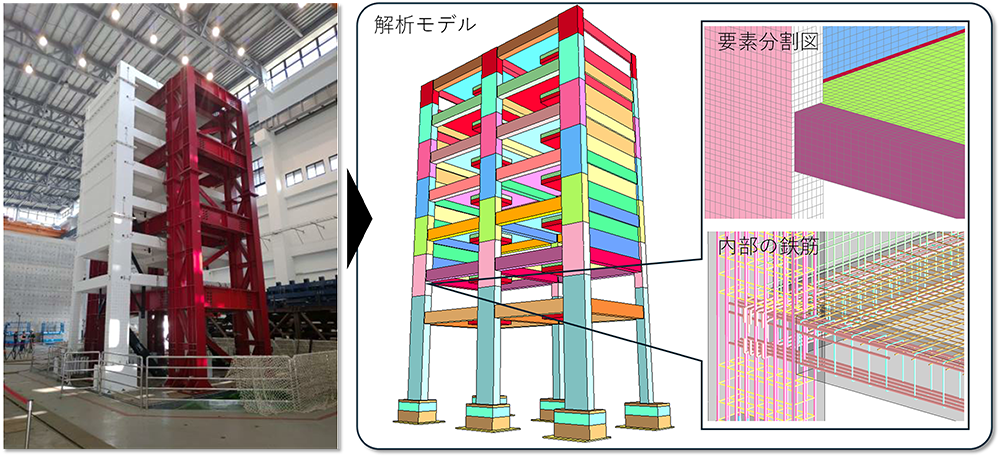

テーマ1:詳細有限要素モデルによる地震応答解析

有限要素法で建物の構造体の形状を可能な限りそのまま再現することで、正確に地震時の建物の挙動を予測します。本手法を用いて7階建鉄筋コンクリート(RC)建物の震動台実験を対象とした解析精度を競うコンテストに参加し、世界66チーム中1位となりました。コンテストは台湾で開催され、対象となる震動台実験結果を隠した状態で、各層の変形、せん断力、崩壊のタイミングなどを審査項目として評価されました。コンクリートは6面体ソリッド要素でモデル化し、内部の鉄筋はビーム要素で、形状・配置を再現した解析モデルを用いました。

テーマ2:RC板への低速衝突に関する研究

「衝突」では建築では取り扱うことが少ない現象です。安全な建物の設計という観点では、火災時に焼け落ちた上階の部材が下部の床に衝突して、火災階の下部への影響を防げるようにする必要があります。施工中は事故による落下物が下部のRC床板を貫通して下部の作業員・第三者に激突することを防ぐ必要があります。

ものがぶつかって貫通するという現象も有限要素法で再現します。そのためには実際の破壊状態を観察する必要もあるため、衝突実験も行い数値シミュレーションの精度を確認しています。また、損傷を評価するだけではなく損傷を低減する工法の研究にも取り組んでいます

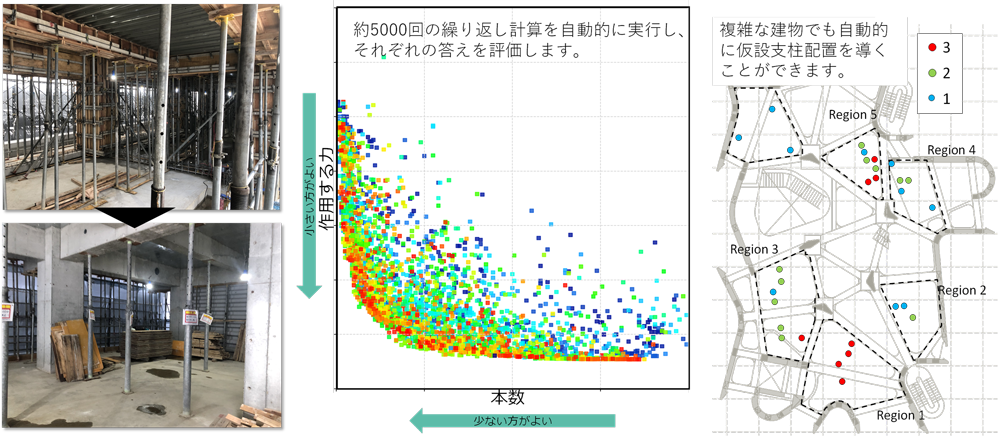

テーマ3:有限要素解析を用いた施工合理化に関する研究

当研究室では、構造設計段階だけでなく、施工に至るまで広く研究対象としています。コンクリートは打設後、所定の強度に達するまで大量の仮設の支柱が必要になり、作業スペースも圧迫します。最適化を用いて仮設支柱の配置と本数を必要最低限とする手法を研究しています。仮設支柱が減ることで、資材量が低減され、コストが下がるだけでなく自動車運搬の環境負荷も低減でき、さらには作業スペースを確保することで工期の短縮にも貢献できます。